投稿日:2023年11月21日(火)

落ち葉もお肌も乾燥してカサカサ、保湿用品が手放せない季節に嘆く出仕の宇多です。

さて、本日は神社界唯一の業界紙であります、『神社新報』令和5年10月2日号掲載のコラム【刀剣は語る~その参拾玖~】ご紹介致します。

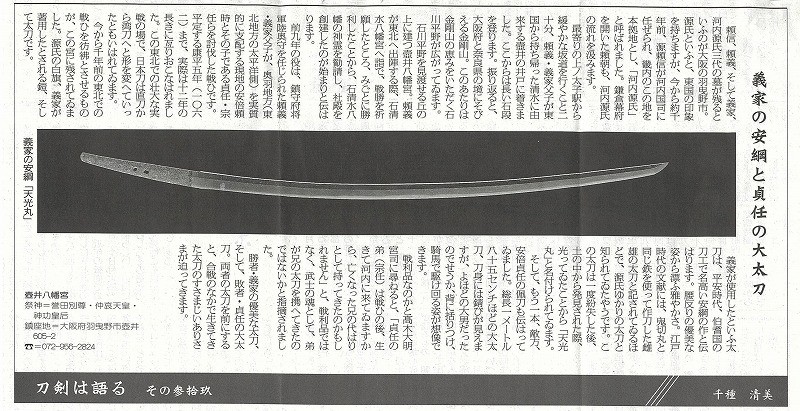

【刀剣は語る~その参拾漆~義家の安綱と貞任の大太刀】

「頼信、頼義、そして義家、河内源氏三代の墓が残るといふのが大阪の羽曳野市。源氏といふと、東国の印象を持ちますが、今から約千年前、源頼信が河内国司に任ぜられ、畿内のこの地を本拠地とし、「河内源氏」と呼ばれました。鎌倉幕府を開いた頼朝も、河内源氏の流れを汲みます。

最寄りの上ノ太子駅から緩やかな坂道を行くこと二十分、頼義・義家父子が東国から持ち帰った清水に由来する壺井の井戸に着きました。ここからは長い石段を登ります。振り返ると、大阪府と奈良県の境にそびえる金剛山。このあたりは金剛山の恵みをいただく石川平野が広がってゐます。石川平野を見渡せる丘の上に建つ壺井八幡宮。頼義東北へ出陣する際、石清水八幡宮へ詣で、戦勝を祈願したところ、みごとに勝利したことから、石清水八幡の神霊を勧請し、社殿を創建したのが始まりと伝はります。

前九年の役は、鎮守府将軍陸奥守を任じられた頼義・義家父子が、奥羽地方(東北地方の太平洋側)を実質的に支配する現地の安倍頼時とその子である貞任・宗任を討伐した戦ひです。平定する康平五年(一〇六二)まで、実際は十二年の長きに亘りおとなはれました。この東北での壮大な実戦の場で、日本刀は直刀か刀へと形を変へていったともいはれてゐます。今から千年前の東北での戦ひを彷彿とさせるものが、この宮に残されてゐました。源氏の白旗、義家が著用したとされる鎧、そし太刀です。

義家が使用したといふ太刀は、平安時代、伯耆国の刀工で名高い安綱の作と伝はります。腰反りの優美な姿から漂雅やかさ。江戸時代の文献には、鬼切丸と同じ鉄を使って作刀した雌雄の太刀と記されてゐるほどで、源氏ゆかりの太刀と知られてゐたやうです。この太刀は一度紛失した後、土の中から発見された際、光ってゐたことから「天光丸」と名付けられてゐます。そして、もう一本、敵方、安倍貞任の佩刀も伝はってゐました。総長一メートル八十五センチほどの大太刀、刀身には錆びが見えますが、よほどの大男だったのでせうか、背に括りつけ、騎馬で駆け回る姿が想像できます。

戦利品なのかと髙木大明宮司に尋ねると、「貞任の弟(宗任)は戦ひの後、生きて河内に来てゐますから、亡くなった兄の代はりとして持ってきたのかもし「れません」と、戦利品ではなく、武士の魂として、弟が兄の太刀携へてきたのではないかと指摘されました。

勝者・義家の優美な太刀、そして、敗者・貞任の大太刀。両者の太刀を前にすると、合戦のなかで生きてき太刀のすさまじいありさまが迫ってきます。

湊川神社

祭神= 誉田別尊・仲哀天皇・神功皇后

鎮座地 = 大阪府羽曳野市壺井605-2

☎ =072-956-2824」